Il y a des semaines, un étudiant de l’université dans laquelle j’enseigne s’immolait après avoir rédigé un testament public empreint de colère et d’indignation. Quelle intensité de détresse fallait-il éprouver pour être poussé à accomplir un tel geste? Le militantisme politique qui fournissait au message ses mots et sa rhétorique accusatrice laissa certains perplexes. D’autres facteurs que la précarité furent aussitôt évoqués: la crainte d’un échec déjà rencontré à deux reprises, l’isolement hors de la ville d’origine, la fragilité psychique, la difficulté à trouver à sa révolte des formes d’action qui puissent en canaliser la violence: autant de facteurs possibles. Aucune de ces tentatives de compréhension ne parviendrait jamais cependant à épuiser le sens de cet événement. Les systèmes d’explication devaient reconnaître leur insuffisance: certaines paroles, certains actes interrompent provisoirement tous les discours, les rendent même obscènes.

Aujourd’hui, la ville dans laquelle fut inscrit ce cri, fut réalisé ce passage à l’acte, offre un visage inquiétant: à la manière des villes métaphysiques jadis peintes par Giogio De Chirico, Lyon voit ses avenues et ses places vidées de leur agitation coutumière. Au carrefour, nulle rencontre n’est désormais permise. Tout juste peut-on adresser un regard à la silhouette furtive qui glisse à quelques mètres et se hâte de retrouver le seuil protecteur. Là où il y a dix jours encore quelques très jeunes SDF avaient construit un campement de fortune; là où ils vous appelaient à l’aide, cachant leur malaise derrière un sourire en demi-teinte: le vide. Les rues et les quais sont désertés; les arbres, frémissant du printemps naissant, paraissent prêts à s’étendre au-delà de la portion congrue d’espace qui leur était -définitivement, croyait-on- allouée. Camions au logo de grandes surfaces, livreurs-cyclistes se hâtant vers leurs destinations, ambulances silencieuses et rapides: les seuls bruits qui interrompent le silence désignent la vie restreinte que la pandémie impose à chacun.

Entre ces deux moments, un pan de notre société se découvre: moins celui que hanterait le désarroi face à une guerre des temps modernes que celui d’une détresse que le discours contemporain ne parvient pas entièrement à faire oublier. Détresse criante d’une collectivité où l’argent est la valeur essentielle à l’aune de laquelle l’attention portée à quelqu’un est mesurée. Détresse d’une communauté où la parole échangée se doit d’être efficace et productive. Détresse d’un temps qui réserve aux lieux de relégation -prisons, centres d’hébergement, hôpitaux- ceux que leurs misères -sanitaires, sociales, psychiques ou affectives- rendent inassimilables au train frénétique des échanges.

De telles manifestations intempestives de la fragilité humaine font peur. Dans l’angoisse palpable que la France éprouve aujourd’hui, il n’y a pas que la crainte de la contamination ni la redécouverte naïve de notre mortalité. Il y a ces visages-là qui cessent d’être marginaux: les fauteurs de mutineries devant des conditions carcérales indignes, les malades dont les images disent le combat inégal contre le virus; les morts eux-mêmes qui soudain innombrables franchissent le mur de nos regards et s’imposent: parqués, délaissés, vite enterrés mais aussitôt remplacés. Notre terreur est d’une curieuse irrationalité. C’est en effet le ressurgissement de tout ce que notre oublieuse rationalité politique, économique et sociale avait voulu effacer ou rendre invisible qui nous éprouve. Il peut y avoir dans la peur quelque chose comme un remords.

Nul doute que, dans quelques mois, cet épisode de la pandémie et du « confinement » à son tour sera devenu du passé. N’entendons-nous pas déjà dévoyer le mot de résilience? Les êtres résilients pourtant ne sont pas ceux qui auraient oublié leurs blessures, refoulé leurs traumatismes. Ce sont ceux qui trouvent dans la détresse qu’ils ont affrontée, en la vivant jusque dans les formes les plus radicales de dénuement spirituel et de douleur corporelle, un singulier repaire: un lieu désolé où se manifeste avec exigence et sans tricherie possible la qualité des êtres. Une qualité que ni la hauteur des possessions matérielles ni l’étendue des compétences, ni encore la capacité à résorber magiquement les crises n’ont jamais pu déterminer.

L’écrivain Hölderlin se demandait jadis: « Wozu Dichter in dûrftiger Zeit? » Pourquoi des poètes en temps de détresse? Aussi inactuelle qu’elle puisse sonner, cette inquiétude mérite qu’on y prête l’oreille en ces jours de silence. En temps de suprême fragilité la peur, l’irrationnel effroi devant le présent réel invitent à considérer notre foncière vulnérabilité: celle qu’affronte quiconque se libère des béquilles de la langue de bois.

La Courte Échelle

Bulletin URDLA par gros temps

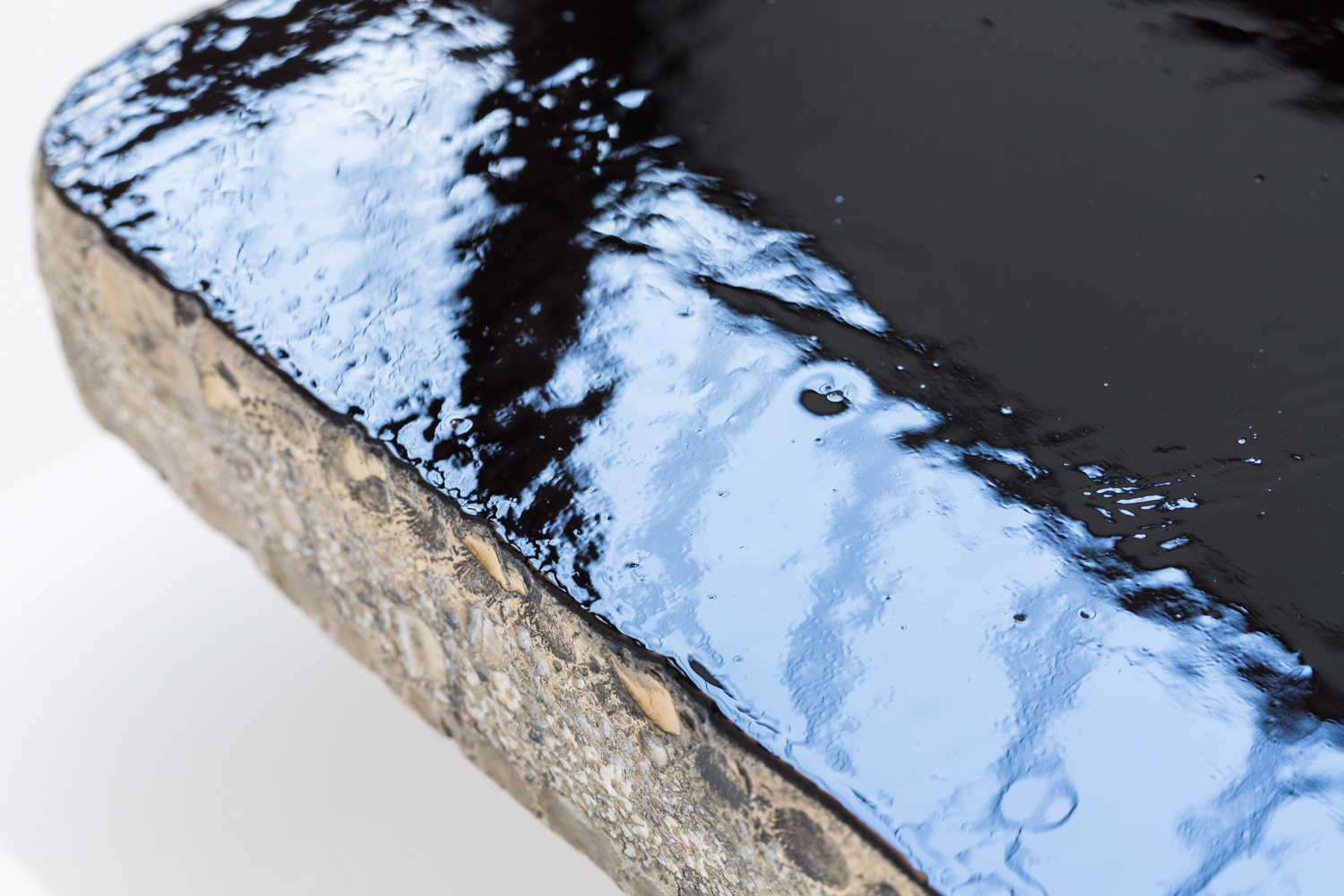

image extraite de

A, Anne-Valérie Gasc, 2018

La Courte Échelle

Bulletin URDLA par gros temps

Pendant la durée du confinement, 2020.

Une règle, empruntée à Barthes : « Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu’il me désire. Cette preuve existe : c’est l’écriture. L’écriture est ceci : la science des jouissances du langage, son Kamasutra (de cette science, il n’y a qu’un traité : l’écriture-même). » Les plasticiens savent que leur pratique est aussi celle de l’écriture.

Ainsi se dessine la Société des gens URDLA.