Quelle est l’issue, ô nuit ? — Toutes les questions

Ont des portes d’énigme et des yeux de fantôme ;

Et, tristes, et courbés sous le ténébreux dôme,

Les songeurs frissonnants cherchent les sombres clefs

Dans la sereine horreur des gouffres étoilés.

Victor Hugo, 1891

Christian Lhopital indique son attirance pour l’obscurité, pour les zones d’ombres qui communément inquiètent. Peut-être cette inclination est-elle corrélée à sa fréquentation de l’inquiétude. Encore faut-il étoffer inquiétude de sa signification : état de celle ou de celui qui bouge, qui n’est pas quiet. « On est plus libre et vivant, / Et l’on a l’inquiétude / D’une feuille dans le vent. » (Victor Hugo encore). Dans le livre d’entretiens avec Jean-Luc Parant et Kristell Loquet, « Un trait, c’est magique », paru au début 2025, et dont sont ici extraites les citations, Christian Lhopital repère dans un grand dessin conservé au Musée d’art contemporain de Lyon, « Cyprès » (1987), ce goût né dans l’enfance et l’adolescence et, venu de sa pratique de la ville dans les années soixante : « il n’y avait pas de surenchère de lumière, on passait d’une zone éclairée sous le réverbère, à des recoins plus obscurs. » Notons en bas de page que cette expérience est aujourd’hui de nouveau offerte aux marcheurs noctambules ; grâce à la nécessité de réduire la consommation de l’énergie, certaines villes (Lyon en est) ont choisi d’éteindre en partie l’éclairage public la nuit. Ainsi, le marcheur traverse des halos de lumière puis l’obscurité, puis de nouveau la lumière ; les bâtiments, les arbres deviennent des masses sombres, aux formes mouvantes, laissant une place à la voûte étoilée. Cette pratique de la ville était congruente avec sa première approche du monde de l’art : catalogues et revues étaient en noir et blanc. L’écho de ces expériences se rejouait dans les salles de cinéma lorsque la pellicule sautait, déformait les images, et plongeait la salle dans le noir. Christian Lhopital dit son goût pour « cette rupture immédiate de l’image suivie de l’obscurité soudaine. » Méfions-nous de la séduction de l’origine qui se projette sur un écran et fixe l’image. C’est à cette méfiance, à cette réserve face à ce qui s’immobilise qu’invite l’artiste ; l’écran est un voile qui révèle autant qu’il masque. C’est au jeu que l’attention doit se porter, en incluant qu’il y a du jeu, c’est-à-dire de l’espace qui rend le mouvement possible (de nouveau l’inquiétude).

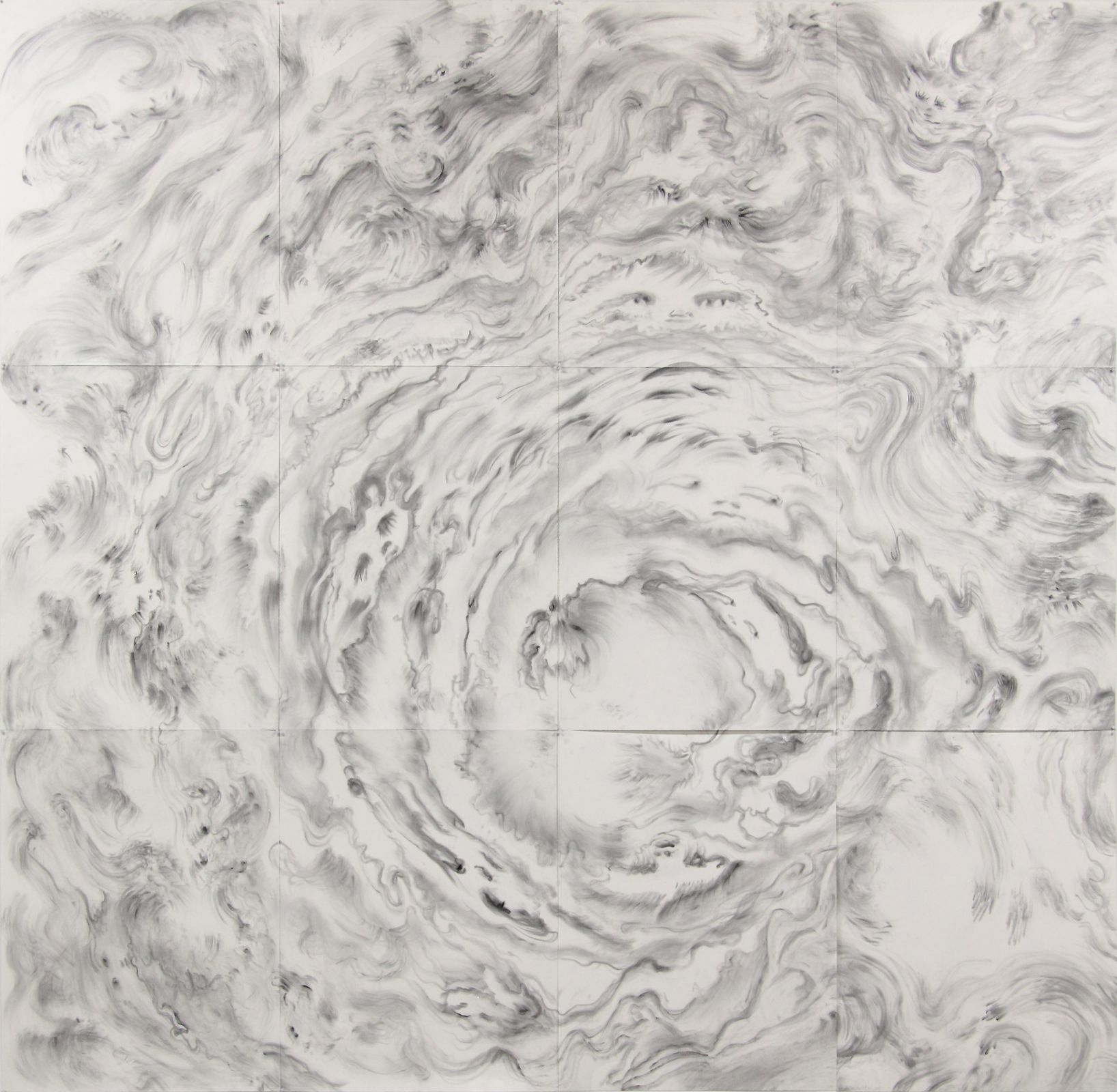

L’exposition s’ouvre avec « Brouhaha » (2020) qui lui donne son titre, grand vortex à la poudre de graphite. Est-ce que son déploiement offre ce qui se trouve au fond à la manière d’un voyage originaire tel « Vingt mille lieux sous les mers. » ou bien s’agit-il de présenter les traces mémorielles, les réminiscences, les restes sauvés de ce voyage ? Vous est-il possible de vous soutenir d’une topologie qui fait tenir ensemble l’une et l’autre proposition, qui rassemble dans le même temps, sans doute celui du surgissement de l’épiphanie vacillante, l’une et l’autre interprétation ?

Leur triste dissociation est nécessaire au commentaire. Il y a les premières impressions de l’enfance, de l’animal imaginaire qu’est l’être humain qui fixent des formes. Mais pour que cette fixion s’opère en fiction, pour que l’image prenne consistance, il faut sortir du brouhaha originel, il faut que le mamanais se déplie, se déploie en significations et en jeux de mots. Dès lors l’unité, l’uniformité sont impossibles. Il n’y a pas d’univocité du sens, mais chaque trouvaille le relance. C’est dans la craquelure, la fragmentation (soit le jeu encore) que le travail est possible : « La fragmentation interne du dessin m’intéresse beaucoup. […] Le fragment m’aide à reconstruire le puzzle. Même s’il y a toujours des pièces manquantes. […] On reconstitue une autre image possible qui vient de notre imaginaire. » Les enfants ne cachent pas leur goût, ni leur engouement à cette mise en tension maximale, au bord de la rupture, de l’image par la musicalité. L’efficace imparable de la conține des « Trois petits chats » entraine dans le vortex : « Feu follet, feu follet, feu follet let let let / Lait de vache, lait de vache, lait de vache vache vache vache / Vache de ferme, vache de ferme, vache de ferme ferme ferme ferme / Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule gueule gueule gueule / Gueule de loup… » La libre association à partir du son, de la musicalité des lettres qui porte au surgissement de l’image est une structure qui permet d’attraper la musique (c’est-à-dire la répétition, la sérialité) dans le brouhaha : « Dès que je sors, ou que je voyage, je regarde tout, ma curiosité me porte à tout voir par grignotages visuels, que je note parfois sur des carnets sous forme de croquis ou de petites phrases. La marche me permet de faire éclore des mots qui deviendront peut-être des titres. La pensée et les mots peuvent alors arriver sans contrainte. […] Comme le disait Alain Jouffroy, un ami écrivain qui m’est cher, un titre ne doit pas être redondant. C’est quelque chose qui pétille. Parfois, je replonge dans mes carnets et d’un seul coup, clac, c’est le juste titre ! » C’est juste le titre…

Mon vade mecum pour cette marche en Brouhaha : les grignotages visuels des « P’tits coins de peintures perdus » ; les « Motifs fantômes » des « Espaces troubles » qui font trembler la réalité et absente l’image en ses « Cadres célibataires » ; et comme un « Vieux rêve magique » la « Brève apparition » du sourire d’un entant devant le regard rieur d’une peluche qui joue à cache-cache comme « un grain de sable qui raye le réel. »

crédits :

Christian Lhopital, Brouhaha, 2020, poudre de graphite, 195 x 200 cm, ©adagp

Christian Lhopital, Ailleurs #12, 2024, aquarelle, acrylique, crayons, et autres sur papier, 65 x 50 cm, ©adagp

Christian Lhopital, P’tit coin de peinture, perdu #21, 2023, aquarelle, acrylique, crayons sur papier, 65 x 50 cm, ©adagp