« Si je replace l’image devant moi

elle ouvre la porte, ou plutôt elle l’arrache »

Georges Bataille, Le Coupable, V, p. 272.

Le monde s’échappe. Les images aussi. Elles se dérobent, glissent hors de portée. Ce que nous voyons n’est jamais tout à fait là : une membrane nous en sépare, une brume intérieure qui brouille la netteté du regard. Les images palpitent dans un arrière-monde, elles émettent un souffle, un ressac — un battement sourd sous la surface visible. C’est à cet endroit précis que se tient l’œuvre de Christian Lhopital : au bord de l’apparition, là où le visible frémit, menace de se dissoudre ou d’exploser.

Depuis sa sortie des Beaux-Arts de Lyon en 1976, Christian Lhopital (né en 1953) n’a cessé de dessiner, de graver, d’inventer un théâtre plastique peuplé d’épiphanies troubles. Les formes y flottent, s’enchevêtrent, se dérobent et nous regardent d’un œil vacillant. Ce sont des figures hantées, spectrales, parfois burlesques, suspendues dans une matière molle et organique, entre le rêve, le jeu et l’inquiétude. Il y a dans cette œuvre une dramaturgie de la métamorphose, une rumeur intérieure qui travaille la feuille, la creuse et la traverse.

Dès 1983, l’artiste engage avec URDLA un compagnonnage décisif, fait d’allers-retours dans les ateliers, de discussions, d’expérimentations et de productions. Pourtant, il faudra attendre 2020 pour qu’un nouveau cycle s’ouvre, d’abord en xylogravure, puis en taille-douce, aboutissant à treize estampes, dont douze sont ici présentées. Conçues sur une période de cinq années, elles dialoguent étroitement avec ses récents dessins. Le geste graphique se déploie ici dans la porosité des techniques : sur le cuivre, la couleur s’absente au profit de noirs moirés, de gris vibrants, mais la ligne conserve sa souplesse, sa finesse charnelle, cette ductilité organique qui fait respirer les figures.

Qu’il s’agisse de dessin ou de gravure, il use du médium jusqu’à l’épuisement. Pour ces dernières gravures, il multiplie les procédés (aquatinte, sucre, manière noire, brunissoir…) avec un entêtement joyeux, quasi frénétique. Le but n’est pas l’illustration, encore moins la narration, mais une tension de la forme, une inquiétude latente. Ce sont des images inquiètes, traversées par un tumulte — un brouhaha. Ce mot, à la fois trivial et mystique, semble fait pour cette œuvre : bruit de foule, rumeur confuse, il pourrait aussi désigner une ancienne psalmodie hébraïque saluant la divinité avant le sacrifice. Le brouhaha est chez Lhopital le nom d’un grondement sourd et continu, une vibration vitale qui relie la cave au grenier, le profane au sacré, l’intime au cosmique. C’est dans ce tumulte que germent ses figures. Même dans ses natures mortes — P’tit coin de peinture perdu ou Vieux rêves magiques — les fleurs s’agitent, se tordent dans un dernier élan, pétales en spirales, tiges en fumées. Il y a là un mouvement de repli héroïque, une énergie crépusculaire qui frôle le grotesque. Les formes résistent, même à l’agonie. Quelque chose vibre encore. La feuille elle-même devient une surface de tension : cadre, marge, seuil, ou issue. Parfois une entaille nette dans le papier indique une sortie, un abîme ou une échappée.

Ce n’est pas la mort qui hante cette œuvre, mais la friction du vivant avec ce qui le ronge, l’excède ou le traverse. Le monde visible y est sans cesse en négociation avec un invisible adjacent, presque tactile. Le rire y côtoie la terreur, la douceur le débordement, la grâce. Lhopital excelle dans ces mises en tension, où tout vacille sans jamais s’effondrer. Pensons à La passante, étrange hybridation entre un Apollon mutilé, tiré d’un cliché typographique, et une Vénus révélée par la gravure, imprimée dans un second temps. Un geste de retournement où le masculin et le féminin s’enchevêtrent, où anima et animus se renvoient l’image dans un jeu de reflets. Palimpseste, certes, mais surtout rencontre d’énergies inverses, comme si les figures elles- mêmes hésitaient sur le genre de leur apparition.

Rien n’est jamais stable. L’artiste brouille les repères, tire les formes d’un monde vers un autre. Il y a du tremblement dans sa manière, une danse erratique qui fait onduler les figures et dilue les fonds. Le temps se distord, l’espace se déplie — c’est une relativité du regard. Parfois, tout se calme. Une fenêtre s’ouvre. De petits êtres, faunes ou enfants, se déguisent, paressent, nous regardent peut-être — comme des putti de Mantegna, flottant dans un espace sans gravité. Mais nous regardent-ils vraiment ? Ou bien s’agit-il d’échos venus d’ailleurs, d’apparitions perdues dans un faisceau de mondes simultanés ?

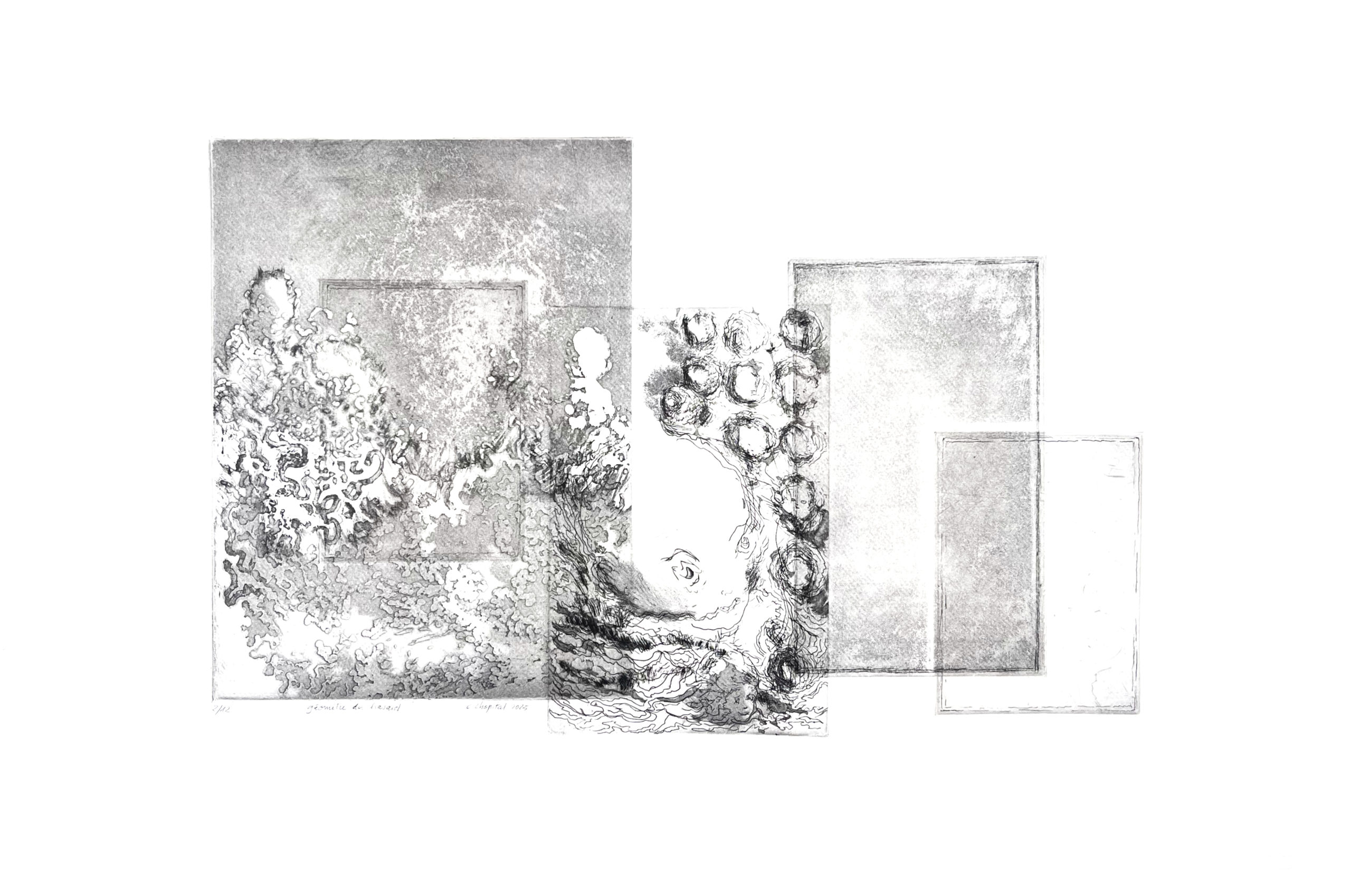

Ces mondes, Christian Lhopital les agence, les cadre, les superpose. Les Espaces troubles en sont les cartographies mouvantes. Cadres, reflets, fenêtres se répondent dans un labyrinthe de surfaces. Une silhouette surgit, un contour frotté affleure, un miroir s’ouvre. Une méthode reprise dans deux gravures inédites, Tempo et Géomètre du hasard, qui s’y adjoignent par le vocabulaire de la gravure. Les plaques y sont réemployées, amochées, superposées : jeux de couches, de matières, de temps. Le papier garde la mémoire des gestes. L’image est archéologie. La cuvette elle-même — cette empreinte laissée par la pression de la plaque — fait cadre dans le cadre, redoublement du visible, pli dans le réel.

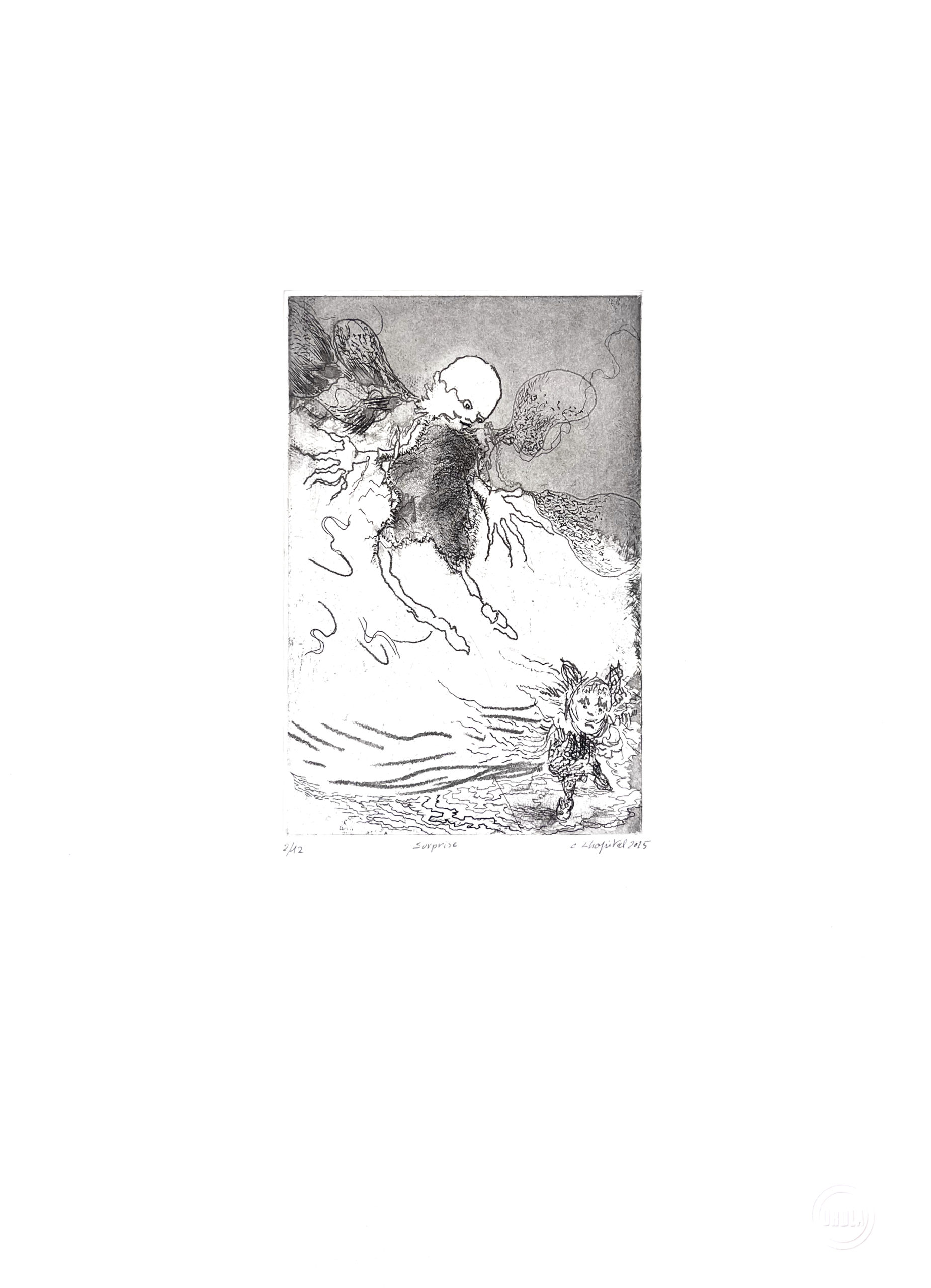

Il y a là un art de la coexistence : entre les images, entre les temps, entre les états d’être. Des mondes opposés s’y rencontrent et parfois se confondent. L’être central, fumée ou flamme, n’est plus que vibration. Une forme incandescente, presque vague. Ou est-ce l’inverse ? Dans ces gravures, les chronologies se brouillent, les genres se liquéfient. Les titres eux-mêmes rejouent l’ambiguïté : Petit matin, Surprise — comme si ces visions, surgies de l’aube ou de la fin, annonçaient une forme d’apocalypse joyeuse. Encore plus lorsque dans Surprise, l’être ailé semble rejoué l’ange qui survole Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse de Dürer (1496 – 1498), comme s’il s’agissait de poursuivre la tradition de la gravure tout en en trouant le sens.

Christian Lhopital produit des frictions, des embrasures, des points de passage. Ce sont des images de l’entre : entre deux états, entre deux souffles, entre deux peurs. Tout son travail relève d’une intensité mouvante, presque musicale, où le rythme remplace la forme, et où la forme devient rythme. Il s’agit d’un art de la vibration, de l’incertitude, du trouble. Et si la vie s’y manifeste, c’est précisément dans sa lutte avec ses contraires. Là où William Blake écrivait dans Le Mariage du Ciel et de l’Enfer : « L’énergie est la joie éternelle ». Christian Lhopital y répond par des formes qui rient et hurlent à la fois.

Dessin, estampe, sculpture : tous les médiums chez lui sont traversés par cette poussée vitale. Non plus simple production d’images, mais souffle, flux, dérèglement. Une manière de dire, encore avec Blake, que : « Sans contraires, il n’est pas de progrès. Attraction et Répulsion, Raison et Énergie, Amour et Haine, sont nécessaires à l’existence de l’homme. »

crédits :

Christian Lhopital à URDLA, 1986, ©Jacqueline Salmon

Christian Lhopital, Vieux rêves magiques #4, 2022, aquarelle, acrylique, gesso, graphite, crayons sur papier, 132 x 114 cm, ©adagp

Christian Lhopital, La passante, 2025, eau-forte et vernis mou sur cliché typographique, 38,5 x 28 cm, 9 ex. / vélin de Rives, URDLA imprimeur & éditeur

Christian Lhopital, Géomètre du hasard, 2025, eau-forte, aquatinte, brunissoir et sucre, 34 x 52 cm, 12 ex. / vélin d’Arches, URDLA imprimeur & éditeur