« Aujourd’hui je ne déguiserai pas la désolation : nous survivons parmi les morts. » Ainsi Max Schoendorff concluait-il le 14 mai 2012 son salut à celle qui trente-quatre ans durant, fut la secrétaire de l’URDLA et qui disparaissait quelques mois avant lui.

« La création fut la bouée de sauvetage qui m’a permis de traverser la tempête. Ou plus simplement qui m’a permis d’exister… J’ai pu prendre mes jambes à mon cou non pas pour fuir la réalité mais pour mieux m’y précipiter. »

Au début des années 1950, Mado – puisque c’est ainsi que nous l’appelions tous –, ayant contracté le virus au collège, fréquente tous les cours de dessin qu’elle repère à Lyon. C’est là que le peintre Camille Niogret (1910-2009) lui mit les pinceaux à la main. Elle ne les lâcha plus. « Se former l’œil et la main fut mon souci essentiel au cours de la décennie 1953-1963. J’explorais les campagnes, les corps, les visages, mais aussi la ville. » Mais, ces explorations, Mado ne les consacre pas seulement aux motifs qui inspirent ses dessins et ses toiles. La guerre d’Algérie, après celle d’Indochine, meurtrit profondément ces années-là et ne peut la laisser indifférente, la confiner dans l’illusoire tour d’ivoire conventionnelle des artistes. « J’essayais d’avoir prise sur la complexité du monde et je suivais les cours de l’Université Nouvelle pour en savoir un peu plus sur le marxisme. » Prise de conscience politique qui la conduisit à adhérer au parti communiste qu’elle ne quittera plus.

C’est alors que Max Schoendorff la rencontra : « J’ai connu Mado au milieu des années cinquante. Elle était du cercle de bohèmes qui refaisait le monde au « Caveau » après avoir récolté quelques fifrelins dans le dessin de la soierie : nous, les camps volants planchonniens, siégions à l’autre bout de la rue des Marronniers à « La Brioche ». Seuls quelques bistrots nous séparaient. » Vous avez dit « proximité » ? C’est tout naturellement que Max se souvient : « Nous n’avons plus cessé de faire équipe avec des idées philosophiques et politiques très voisines. »

Si, au début des années 1960, Mado travaille dans des ateliers de dessin textile, séparant bien création et nécessités économiques, « j’étais contre la marchandisation de l’art qui mène à la spéculation et à l’impasse de cette société que je critiquais tant », elle considère que cet exercice pratiqué au quotidien « pour travailler, [se] prendre en charge » n’entrave nullement ses créations de peintre. Ce métier n’est pas ce second métier auquel tant d’artistes sont contraints par les nécessités de la vie. Tout se complète et se nourrit mutuellement, sa vie professionnelle, ses engagements sociaux et politiques, ses activités artistiques. « Dès lors elle ne dissocie plus guère son obstination militante et l’élaboration de son œuvre plastique. Très tôt, elle comprit que la bourgeoisie est fondamentalement dissolvante de la culture : elle en tira les motifs de son engagement. » « En 1962, Alain Crombecque organisa l’exposition “Rencontre lyonnaise“ à l’AGEL . Cette manifestation rassemblait pour la première fois tous les jeunes peintres à l’orée de leur carrière. » Lors de cette réunion de talents si prometteuse qu’elle est restée vivement gravée dans bien des mémoires, Mado et Max exposèrent ensemble, et Jim Léon écrivit alors dans le catalogue qui accompagnait cette manifestation : « Dans tout ce que j’ai vu de son œuvre, je retrouve toujours cette force qui fait respirer les toiles de certains et dont le manque fait la médiocrité des autres. » De cette exposition datent ses vrais débuts d’artiste. Son atelier devient le lieu de la création, le cœur de ce feu central, et qu’importe s’il lui fallut changer souvent d’adresse : « De la mansarde de la rue Mercière à la grange aménagée dans l’Isère, en passant par la chambre de bonne des Brotteaux, ou par l’ancien atelier de vitraux de la rue Saint-Georges, j’ai eu au total dix ateliers. Ce lieu vital qu’est l’atelier, pour moi, fut crucial ! À chaque changement de lieu, il faut ressusciter, repartir sur des bases nouvelles, tout en suivant le fil. »

À compter de 1970, Mado se voit confier par la municipalité de Vénissieux la mise en place du service d’arts plastiques de la ville, dont elle devient la conseillère artistique jusqu’à sa retraite en 2000. C’est à ce poste « que son empreinte restera la plus durable ; elle y fut responsable d’une multitude d’expositions, de commandes publiques pertinentes. Elle œuvra sans relâche pour la construction d’ateliers et leur mise à la disposition des artistes. » La même période la voit participer activement aux activités de l’Union des arts plastiques « dont la section lyonnaise se prolongea grâce à sa résistance bien après l’effritement national ». Rien d’étonnant alors que Madeleine Lambert soit en première ligne lorsque se crée la MAPRA en 1983, à laquelle elle demeurera attachée jusqu’à la fin, après avoir été une des animatrices du regroupement d’artistes lyonnais qui refusèrent la disparition de l’imprimerie Badier en 1978 et elle « fut à mes côtés, infatigablement persuasive à la fondation de l’URDLA dont elle est restée la Secrétaire jusqu’au bout », poursuit Max Schoendorff.

« Mes préoccupations d’alors se retrouvèrent dans ma création artistique avec mon intérêt également pour le pop-art et l’hyperréalisme américain. Le collage s’intégra à mes recherches ainsi que des textes d’écrivains, dès le début des années 1960 autour de thèmes sociaux ou historiques, « La Révolte des canuts », la guerre au Vietnam, le racisme », car « Mado savait pertinemment que son dévouement altruiste serait d’autant plus actif qu’elle ne renoncerait pas à donner toute son ampleur à sa recherche personnelle. Elle s’y mit avec le même acharnement que toujours. » Mais si elle ne dissimule rien de ses engagements, son œuvre dessinée, peinte ou gravée l’engage sur des voies personnelles où elle ne sacrifie jamais son expression personnelle à la simple illustration des faits et des thèmes évoqués. Elle a trop le respect des regardeurs de ses œuvres pour se contenter de satisfaire aux exigences du moment donné ; elle ouvre les regards sur les possibles et les tensions que les événements ne contiennent jamais complètement dans leurs limites factuelles immédiates. Elle avoue pourtant lucidement avoir eu d’abord « tendance à croire que l’art peut être au service de… » avant de « revenir à une vue plus juste de la spécificité de l’œuvre d’art » et de proclamer :

: « Pour le spectateur, ce n’est pas l’anecdote qui doit prévaloir. La peinture comme la poésie est un art du silence. »

Durant la période 1970-1990 elle opère un retour à la nature, explorant le tronc / corps du chêne, scrutant les mouvements de l’océan lors de ses séjours estivaux sur l’île de Sein ou s’emparant des grands rouleaux de paille qui jalonnent les champs dans cette région d’Isère où elle ne va pas tarder à installer un autre de ses ateliers ; elle les appelle ses Météores.

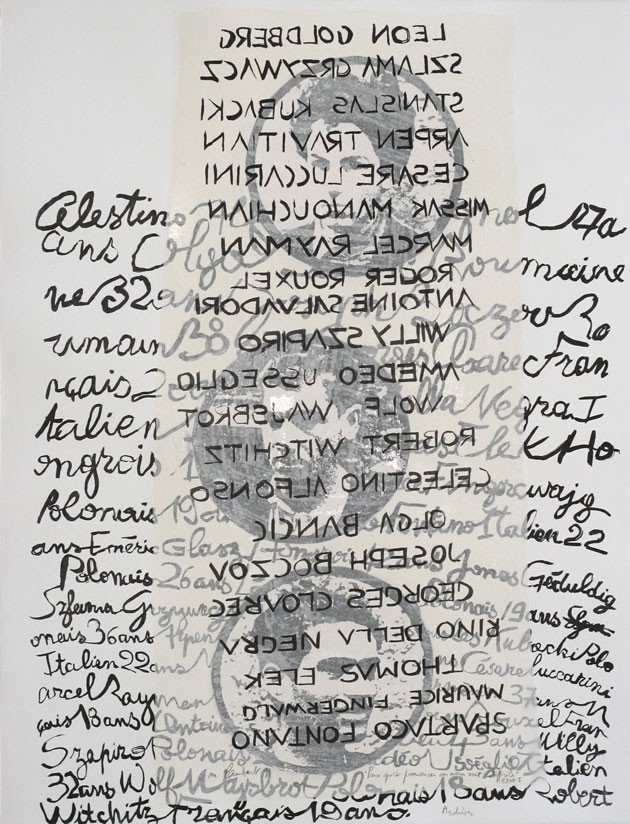

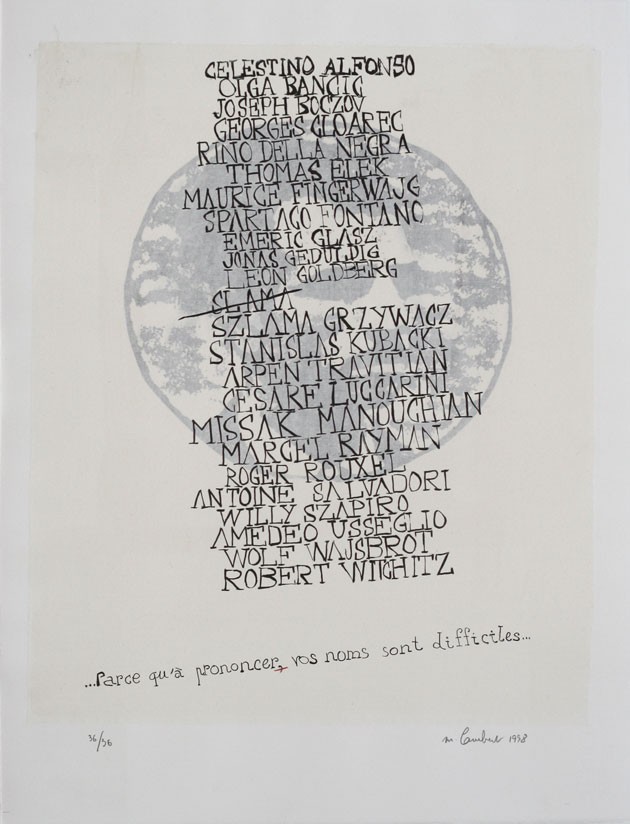

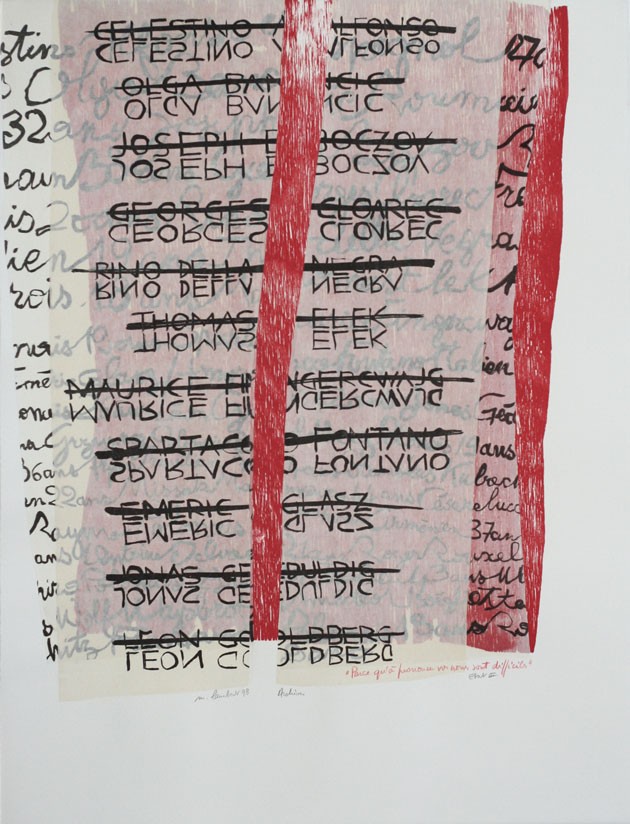

Parenthèse au cœur de cette période : en 1986 elle collabore avec Eugène Durif en réalisant huit lithographies en couleurs pour Conversation sur la montagne, monologue polyphonique inspiré au dramaturge par le mythe de Faust, et édité par l’URDLA, avec la Maison du livre de Pérouges. Après 1990, elle intègre l’écriture dans ses travaux qui se développent désormais par séries réalisées le plus souvent en technique mixte, car toute série « se voit comme un livre dont les pages seraient à tourner ». Si Albertine disparue, avec le poète Roger Dextre, et La Prisonnière (2001-2002) introduisent Proust sur ses terres dont elle tient le Journal intime (2002), elle affirme de plus en plus un rapport de plus en plus étroit avec l’Histoire : le triptyque Nuit et brouillard (1995), en écho au film d’Alain Resnais, que la Ville de Villeurbanne acquiert, Le Temps échafaudé, à Vaulx-en-Velin, Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles, en mémoire du groupe Manouchian, qui s’édite en trois lithographies – collages à l’URDLA, ou Douce France, installation au Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation. Croise l’histoire et la littérature, avec Jeanne à livre ouvert (2002), sur des extraits du livre de Joseph Delteil, Lyon et ses poètes, avec Les Quatre Éléments (2007), auprès de Louise Labé, et avec son compagnon, Pierre Giouse, elle s’arrête en 2002 Au pied de la tour (triptyque). « Sa peinture, ses encres entremêlent signes graphiques abstraits et écriture, suite de noms évoquant des drames de l’histoire. Jamais gratuite, c’est une œuvre qui prend parti, dénonce l’oubli, l’inconscience : elle creuse une voie singulière mais dont l’engagement touchera durablement les esprits non réconciliés. Une œuvre qui n’a pas fini de grandir. »

Écrivant ces mots sur les derniers travaux de Mado à l’entrée de ce second millénaire si mal entamé en septembre 2001, Max Schoendorff n’ignorait pas qu’elle les mena à terme se sachant elle-même sans cesse menacée par la maladie. Achevant de suivre ce Fil rouge qu’elle écrivit en prologue au catalogue de sa rétrospective éponyme de 2008 à la Maison Ravier de Morestel, elle se demandait une fois encore ce qu’était sa création : « Peut-être le sillon à creuser pour mieux résister, pour mieux repousser la mort, ce fil à ne pas rompre. » Ce texte est daté du 1er avril 2008, comme une affirmation maintenue de ne pas céder à la condition humaine qui nous est faite, dans l’éclat d’un rire souterrain.

G-H Morin – O. Schoendorff

Conversation sur la montagne

Conversation sur la montagne

Conversation sur la montagne

Conversation sur la montagne

Le géomètre

Le géomètre

Brouillons les pistes

Brouillons les pistes

Armor

Armor

Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, état II

Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, état II

Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, état III

Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, état III

Le ventre

Le ventre